花水木の特徴

花水木の種類

花水木の育て方

花水木の活用

topへ戻る

一口に花水木といってもたくさんの種類があります。

ここではいくつかの花水木の特徴を紹介します。また、花水木をご自宅でも育てられるように、

簡単な育て方をご紹介します。

花水木の特徴

花水木の種類

花水木の育て方

花水木の活用

topへ戻る

花水木は、北アメリカ東部に広く分布している花木です。

日本原産の植物で類縁しているものは、北海道を除いて各地の山に

生えているヤマボウシですが、もっともなじみ深いのはサンシュユでしょう。

<ヤマボウシ> <サンシュユ>

花水木とヤマボウシはかなりよく似た花をつけますから、近縁だということは 納得できると思います。 しかし、サンシュユには花弁らしいものが見当たりませんから、同属近縁種とは 思えないかも知れません。

ところが、花水木も花弁らしい花弁はないのです。 花水木の4枚の花弁らしく見えるものは、じつはいくつもの花を包んでいる総包なのです。

中心に集まっている小さいものが本当の花です。

おしべとめしべを持つ小さい花が集まっており、その周りの大きい包が

美しくなっているのです。

総包が美しくなる時期は4月の中旬から下旬ごろの、若葉が少し開き始めたころです。

花は枝先について、やや大きく(直径10cmくらい)ほとんど平面状に開きます。

枝がいくぶん粗いので、木全体が花で覆いつくされるほどにはなりませんが、

非常に美しいものです。

秋には葉がみごとに紅葉します。さらに、紅葉に勝って、果実が真っ赤に熟して、 秋の日に映えます。 花よし、葉よし、実よしと、三拍子そろった花木なのです。

花水木は公園樹にもされているように、栽培が難しい木ではありません。

ただ、多湿、ことに粘土質での多湿はやはり好ましくありません。

逆に、乾燥には相当強く、もちろん乾かしすぎはよくありませんが、

真夏の異常晴天続きで葉が枯れても、木全体が枯れてしまうことは

まずありません。

なにしろ、テキサスからメキシコにかけても分布しているようですから。

また、カナダのオンタリオ州まで自然分布しているので、寒さにも

かなり強いということになります。

白花が基本ですが、野生種でも赤花があり、その他いくつもの変種があります。

現在一般に入手しやすいのは、次のものです。

原種

原種

これまで庭木や公園樹にされてきたもので、特に品種名などを指定せずに 園芸店などに依頼すると、これが入手できます。

白花で、庭植えにして1.5mぐらいで花をつけますが、一般に園芸店などで 扱うのは樹高2mぐらいのもので、もちろん開花株です。

樹高は10m以上にも達するようです。

赤花の変種はルブラと呼ばれ、これも公園などに植えられています。

園芸品種のように厳密に選抜されていないので、花色は濃淡が様々です。

チェロキーチーフ

チェロキーチーフ

濃紅色で、赤花の代表的園芸品種といえます。幅の広い丸弁で、個々の花でも

十分に見ごたえががあります。

高性で庭植え向きですが、7号鉢以上なら鉢植えもできます。

紅葉もきれいです。

レインボウ

レインボウ

葉に大きい黄色の斑が入ります。特に若葉のころの斑がさえて美しく、

また秋には緑色部が強く紅葉して、赤身の乏しい黄色部と対比して、

非常に美しいものです。花は白色です。

高性で庭植え向きですが、7号鉢以上なら鉢植えもできます。

多少成長が鈍いきらいがあります。

ジュニアミス

ジュニアミス

中心が白く抜ける赤色で、穏やかな感じの品種です。

矮性で、ごく小さいときから花をつけ、非常に花つきがよいので、

4〜5号鉢で楽しめます。

家庭向きの品種といえます。

冬になっても葉が散るのが遅く、秋の紅葉が他品種に

多少劣るのが残念です。

枝垂れ種

枝垂れ種

ペンジュラと呼ばれる枝垂れ性の変種です。

白花の原種の、枝垂れタイプと思えばよいでしょう。

垂れた枝先に花をつけ、独特の風情があります。

クラウドナイン

クラウドナイン

小鉢栽培のできる白花の品種です。

枝があまり長く伸びず、こんもりとした姿になって、

どの枝にもよく花をつけます。

庭植えとしても楽しめます。

庭植え

庭植え

<植えつけ場所の選定>

できるだけ日当たりのよいところを選びます。

他の落葉樹同様に、凍結のひどい時期を除いて、落葉期間中に植えます。

通信販売で購入したような小苗なら、2〜3年は鉢植えにして、樹高が50cm以上の

大苗にしてから庭に植付けるのがよいでしょう。

深さ、直径とも50cm以上の上穴を掘って植付けます。

花つきをよくするためもありますが、むしろ秋の紅葉を美しくしたいからです。

同時に、水はけの良いところを選びます。

神経質に考える必要はなく、楽に植え穴を掘れる土質ならよいでしょう。

粘土質でかたい土なら、山砂やピートモスを3割くらい混ぜ込んでおきます。

<植えつけ時期>

一般に11月〜12月と3月ですが、10月でも行えます。

<植え方>

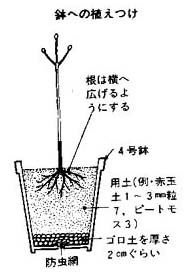

鉢植え

鉢植え

庭植えにする予定であっても、小苗はとりあえず鉢で育てます。

庭植えにする予定であっても、小苗はとりあえず鉢で育てます。

そのまま鉢植えで育てるときは、2年に1回くらいは根を切り詰めて植え替えをします。

時期は植えつけと同じです。方法は一般の落葉樹と同じで、根鉢を1/5〜1/4ぐらい

切り詰め、前述の用土で植えつけます。

冬の剪定と同時に行います。

剪定

剪定

放任していても、あまり樹形の乱れる木ではありません。

しかし、花が枝先につき、しかもほとんど上を向くので、

大きくなった木では下から見上げているよりも、上から眺めているほうが

きれいだということになります。

鉢植えの場合は、もちろん丈や枝幅を抑えないと、毎年のように

鉢を大きくしていかなければなりません。

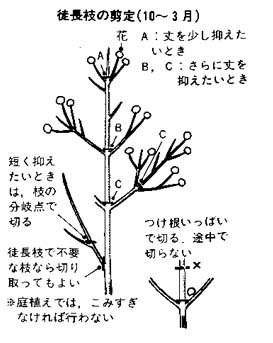

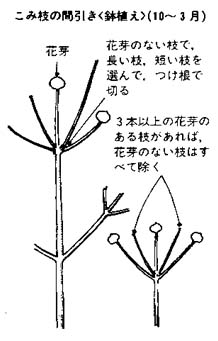

<剪定のポイント>

花水木の花芽は、7〜8月に枝の先端に作られます。

つまり、その後開花期までの間に剪定すれば、花芽を切り捨てることになります。

花芽のない枝のみを切り詰めるにとどめます。

早ければ7月ごろから、遅くても9月には、誰が見てもそれとわかる花芽が現れてきます。

花芽が確認できるようになってから、花芽のない徒長枝は適宜切り戻し、短枝でも

花芽のない枝は、もし、こみ合っていれば、つけ根で切って間引いておきます。

10月以降、3月まで随時行えますが、落葉した後の方が見やすくて作業が楽です。

この、冬を中心にした剪定は、鉢植えに適します。

<花後の剪定のポイント>

庭植え

花の終わった直後は、長くなっている枝をつけ根で間引きます。

芯になっている枝を切ると考えればよいでしょう。

あわせて、こみ枝も間引きます。

この時期はもう葉が出ているので判断しやすく、葉がお互いに重なり合い

そうな枝のどちらかを間引き取ると考えればよいでしょう。

鉢植え

少しだけ丈を抑えたいとか、もう少し枝数を増やしたいとかいった場合もあります。

このときは、やはり花後に、着花枝、不着花枝とも2年枝を節の上で切ります。

しかしその結果、新梢が多くなったけれども貧弱で、花つきが悪くなるおそれも生じます。

比較的大きい鉢で、肥料も多く施してきて、おう盛に育ち、枝も太い場合に行う剪定です。

ここでは花水木の新しい活用方法を模索します。

あくまでもアイデア先行のものですので、実用性があるかどうかは不明です。

このほかにも新しいアイデアがありましたら、

jc@e-awa.net

まで、ご報告ください。

花水木の天麩羅

花水木の天麩羅

花水木湯

花水木湯

花水木酒

花水木酒

花水木油

花水木油